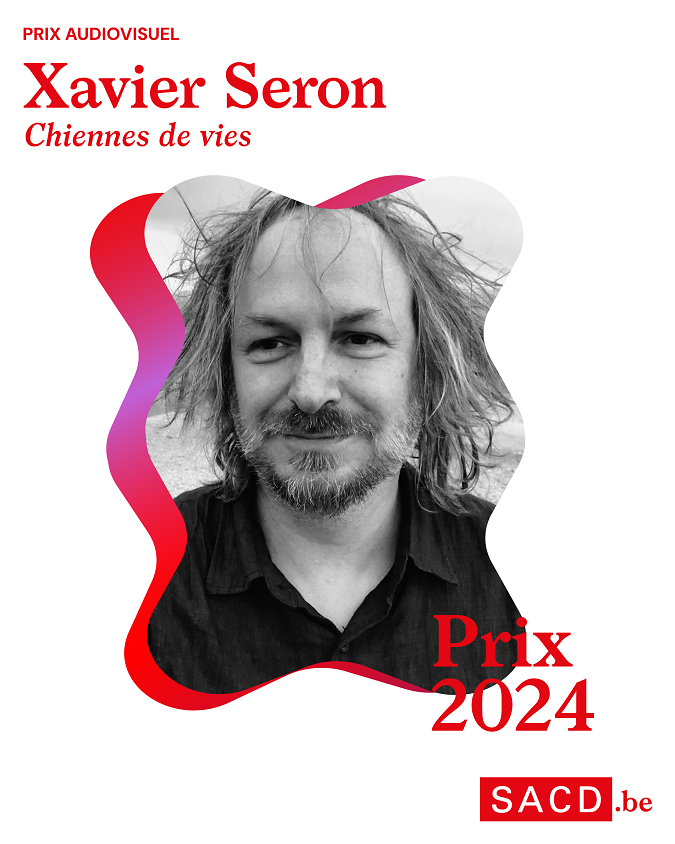

Lumière sur Xavier Seron, Prix SACD Audiovisuel 2024 pour Chiennes de vies

Nos félicitations vont à Xavier Seron, lauréat du Prix SACD Audiovisuel 2024 pour son drôle et intrigant film Chiennes de vies. Cette œuvre en triptyque, à l’esthétique léchée et immédiatement reconnaissable, porte la signature de l’auteur avec son « noir et blanc grainé ». Une « comédie noire, grinçante [...] arrimée au quotidien de la vie, mais un quotidien décalé, à la limite de l’absurde, nourri de situations étranges, parfois inquiétantes.» Nous vous invitons à la découvrir à travers l’éloge du Comité belge et l’interview de Xavier Seron, réalisée par Stanislas Ide.

L'éloge du Comité belge

Dans sa filmographie, la ligne de conduite de Xavier Seron rend nombre de ses films reconnaissables au premier coup d’oeil grâce au choix d’un noir et blanc grainé plutôt que la couleur. Ce choix n’est pas un caprice formel. Il se marie parfaitement aux contenus de ses scénarios et aux pulsations de sa réalisation.

Les films de Xavier relèvent de la comédie noire, grinçante. Des comédies souvent arrimées au quotidien de la vie, mais un quotidien décalé, à la limite de l’absurde, nourri de situations étranges, parfois inquiétantes. Xavier Seron est ainsi capable de nous faire rire avec un fils hypocondriaque et sa mère dans Je me tue à le dire, ou un homme et un chien dans Chiennes de vies et cela, au milieu d’un foisonnement d’images où le surréalisme peut même parfois côtoyer une certaine cruauté.

Il faut saluer les maisons de production (entre autres, Novak, Hélicotronc) et ces acteurs et actrices comme Jean-Jacques Rausin, Mara Taquin, Myriam Boyer, Aurora Marion… dont s’entoure Xavier. Toutes et tous ont pris le parti d’oser s’engager dans des films de genre bien singuliers. Cet engagement, la SACD le partage depuis longtemps, en se battant pour une plus grande diversité de genres dans le cinéma belge.

Xavier est donc pour nous un exemple, avec ses films de comédie, loin des sentiers battus. Nous sommes heureux et heureuses de le célébrer à travers ce prix !

Luc Jabon, membre du Comité belge de la SACD

Les montagnes russes de Xavier Seron

© Julie Naas

Un coup d’œil sur la filmographie de Xavier Seron suffit pour constater qu’il n’a pas peur du changement. Passant allègrement du court au long, des collaborations aux projets solo, du drame à l’humour, et des projets classiques à la production légère, le réalisateur de Chiennes de vies filme avec passion et variation.

En lisant votre bio, on réalise que vous avez reçu énormément de prix...

Je crois que c'est dû à « L'ours noir » que j'avais tourné avec Meryl Fortunat-Rossi, et qui était une sorte de bête de festival. Je pensais ne plus jamais connaître ça après mais étrangement, mon court-métrage « Sprötch » s'est retrouvé sur la même lancée. C'est ce qui donne l'impression d'une avalanche de prix. Ça fait plaisir cela dit. C'est un bel encouragement pour un boulot qui peut faire l'effet d'une montagne russe. J'imagine que, comme moi, la majorité des cinéastes traversent des périodes de grand doute et de solitude. De temps en temps, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous dit : « Vas-y, accroche-toi » !

Dans ces montagnes russes, comment vivez-vous l'étape de l'écriture ?

J'adore écrire, mais il y a des moments vertigineux. Si je généralise, je dirais que ça se passe vraiment bien le temps de la première version. Là où ça devient plus délicat, c'est quand on commence à faire lire et qu'il s'agit de réajuster. On peut vite se sentir déstabilisé et s'enliser. Il faut apprendre à se faire un peu confiance, à écouter, à faire le tri dans les retours.

Votre dernier film « Chiennes de vies » rassemble trois histoires bruxelloises autour d'un motif canin. Pourquoi avoir choisi la forme du triptyque ?

Tout est parti d'un projet initié par Jean-Benoît Ugeux auquel j'avais collaboré. Un film appelé « Avant-terme », une sorte de cadavre exquis avec des consignes très minces. J'ai fait un petit segment de ce film avec Matthieu Donck, et tout le monde a pris son pied. Je voulais m'inspirer de cet esprit collectif et de liberté pour « Chiennes de vie », d'où l'écriture en segments. Il y en avait d'ailleurs quatre au départ. Mais contrairement à ce que Jean-Benoît nous avait proposé, mon canevas était beaucoup plus écrit. Puis la productrice du film, Julie Esparbes, a déposé le projet à la commission d'aide aux productions légères. Comme je pensais me lancer dans ce projet avec deux fois rien, ça me semblait être une bonne idée de suivre cette voie. Sauf que, en déposant, il me manquait encore les collaborateurs pour prendre en charge les différents segments. J'ai donc annoncé dans le dossier que je réaliserais le film en solo.

Avec le recul, quel regard posez-vous sur l'aide aux productions légères dont le film a bénéficié ?

Il y du bon et du moins bon. Je pense que c'est génial de pouvoir arriver avec un projet de seulement cinq pages, pensé pour être créé dans des conditions légères, c'est-à-dire avec une petite équipe et en peu de jours. Ça répond à une vieille demande. Je me souviens qu'à l'époque de « Folie privée » de Joachim Lafosse et de « Strass » de Vincent Lannoo, il y avait déjà des réalisateurs qui réclamaient un système d'aide pour les films susceptibles d'être montés avec peu d'argent. Ce soutien à l'impulsion, c'est super ! Il y a beaucoup de contraintes, mais on dit parfois que des contraintes naît la liberté. Le truc, c'est qu'avec les moyens reçus, on doit presque s'accommoder d'un geste d'esquisse. Or quel que soit le film, on a toujours envie de bien faire les choses. Pour « Chiennes de vies », on s'est dit avec Julie que c'était concrétisable dans cette économie et dans ce timing. On l'a fait mais c'était bien plus dur que ce qu'on avait imaginé, car il ne peut pas y avoir de couacs ou de surprises dans ces conditions. C'est donc chouette que cette aide existe, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Faudrait pas qu'on se dise que n'importe quel film peut être produit avec ces montants-là, ou que ce modèle l'emporte à l'avenir.

© Olivier Boonjing

Bruxelles est joliment reconnaissable dans le film, tout comme l'était le Brabant wallon dans « Sprötch ». Est-ce important pour vous de faire exister un lieu dans vos films ?

Ça dépend du projet. Pour « Chiennes de vies », il fallait que les personnages des différentes histoires se retrouvent dans des lieux partagés. Alors pourquoi pas des parcs bruxellois ? En plus, Bruxelles a la particularité d'avoir des habitations très différentes. Ça peut aller de la villa extrêmement cossue du personnage d'Aurora Marion, aux petits apparts un peu plus modestes d'Arieh Worthalter et Louise Manteau. À Bruxelles, ce n'est pas impossible que tous ces gens-là se croisent dans le même parc.

Un autre motif qui traverse vos films, c'est celui du héros malchanceux...

Je sais qu'on voit les personnages de mes films comme des serial losers, mais pour moi ce sont simplement des gens touchants dans leur maladresse. Moi-même je me reconnais dans ces personnages un peu paumés. C'est aussi un super ressort de comédie qui peut parler à tout le monde. On est tous susceptibles de glisser sur une peau de banane, non ?

On voit aussi beaucoup de corps nus et plutôt banals dans vos films. Pourquoi ?

Ce n’est pas une obsession, mais montrer un corps offre une dimension organique à un film, sans nécessairement tomber dans l'érotisation pour autant. La peau, les nerfs, tout ça, ça m'intéresse. Je vois les corps comme des tas de viande qui bougent. La première histoire de « Chiennes de vies » démarre tout de même avec un cadavre en train de se décomposer. Dans la deuxième, il y a cette bactérie mangeuse de chair. On me demande souvent pourquoi je filme en noir et blanc. J'ai l'impression que ce contraste crée une distance intéressante pour l'humour noir, tout en magnifiant paradoxalement un effet de carnation.

© Olivier Boonjing

Votre goût du macabre se retrouve-t-il dans les films que vous regardez ou les livres que vous lisez ?

Je suis pétri d'angoisse et le macabre me permet de gérer cette anxiété. On l'entend souvent, le rire est la politesse du désespoir. Et rigoler des pires choses, c'est une manière de montrer les dents pour se défendre. Je crois que ce geste-là m'a souvent touché en littérature. Ça me fait penser aux « Idées noires » de Franquin ! Je trouvais ça merveilleux d'arriver à faire rire les lecteurs en pointant des sujets de société atroces. Il avait tellement raison ! Au cinéma, « Buffet froid » de Bertrand Blier m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune.

Qu'il s'agisse de vos courts ou de vos longs, vous avez souvent coécrit et coréalisé avec des partenaires. Le travail en équipe vous emballe ?

C'est étrange car, après avoir coréalisé un exercice avec un ami pendant mes études à l'IAD, je me suis dit que je n'étais pas fait pour ça. C'est déjà assez dur de comprendre ce qu'on a dans la tête, alors celle d'un autre... On n'a pas forcément le même rythme non plus. Moi j'ai environ deux de tension. Ça peut bloquer quelqu'un de plus vif ou impatient. Et puis, complètement par hasard, j'ai mis le doigt dans cet engrenage du collectif. Je suis parti sur un premier court avec Christophe Hermans (« Le crabe »). Il y a eu le documentaire « Dreamcatchers » avec Cédric Bourgeois. Puis j'ai rempilé avec Meryl Fortunat-Rossi pour « L'ours noir ». Projet après projet, c'est devenu de plus en plus spontané. Il y a bien sûr des moments de friction, mais dans l'ensemble, c'est très plaisant. Et même stimulant à l'écriture parce qu'en composant avec un autre, on se retrouve dans des endroits où l’on n’irait pas forcément seul. Dans le pire des cas, ça prend la forme d'un consensus un peu mollasson. Mais quand ça se passe bien, c'est plutôt l'inverse qui se produit. On trouve une forme de désinhibition dans certaines collaborations. Comme si notre responsabilité était diluée. Peut-être qu'on se dit inconsciemment que si ce n’est pas bon, c'est de la faute de l'autre !

Propos recueillis par Stanislas Ide

Pour aller plus loin

- Lisez la page consacrée à Chiennes de vies sur le site de WBImages

- Lisez la page consacrée à Chiennes de vies sur le site d'Hélicotronc

- Lisez la page consacrée à Chiennes de vies sur le site de O'Brother

- Lisez l'article sur le Prix consacré à Chiennes de vies dans le cadre du festival du Nouveau Cinéma à Montréal, le FNC, sur le site de WBImages

- Découvrez le Palmarès des Prix SACD 2024

© Olivier Boonjing

© Julie Naas

Réalisateur-scénariste, on note chez lui une prédilection pour l’humour noir. En 2005, son court Rien d’insoluble est sélectionné à Venise. Il réalise d’autres courts, notamment L’ours noir, Le Plombier, Sprötch : tous trois lauréats du Magritte du Meilleur court. En 2016, Je me tue à le dire, son premier long, remporte le New Voices/New Visions Award à Palm Springs et les Magritte du Meilleur scénario et du Meilleur acteur. Fin 2023, Xavier Seron achève son deuxième long : Chiennes de vies.